La cancellazione è un tema costante e ricorrente della mia vita.

Le immagini censurate, private, oscurate, coperte, tamponate, sono immagini attraenti e che metto in relazione al piacere oltre che al conflitto.

A volte penso che il mondo si divida in due: fra chi ha un sussulto nel vedere una targa coperta da una plastica nera o le scalpellature sopra dei bassorilievi egizi, antiche damnatio memoriae, e chi invece no. Davanti a insegne oscurate, col marchio-logo coperto da vernice o teli ho sempre avuto un impeto: riconosco una complessità formale da indagare, ma soprattutto da contemplare.

Alla stazione Centrale di Milano, dopo la fine dei binari, sul muro sopra la porta principale, c’è una grande macchia, un segno astratto deciso, avvenuto per caso, assolutamente magnifico.

Raccolgo da tempo francobolli e banconote con errori.

L’errore sulla carta moneta da una sterlina –in fase di stampa c’è stata una piega imprevista del foglio successivo per cui l’inchiostro non ha colorato parte della faccia di Elisabetta II- mi ha ricordato una delle immagini più dense che ho incontrato, la copertina del disco God save the Queen del gruppo Sex Pistols del 1977, dove gli occhi e la bocca della Regina furono censurati con le scritte e che sembra quasi un negativo di certi costumi indossati dalle donne nell’islam di oggi.

Non è un caso che la banconota da una sterlina sia britannica.

Nella mia storia familiare la perfida Albione ha avuto un ruolo culturale importante.

Dal tè all’impermeabile – quando Burberry era una casa di moda in declino per signori- i miei nonni hanno sempre avuto un rapporto speciale con la Gran Bretagna.

La zuppa inglese –dolce tradizionale bolognese- naturalmente ci univa all’Inghilterra e anche se nella casa di campagna non riuscivamo mai ad avere un prato come loro, la carne all’inglese o il rosbif –come lo chiamava mia nonna Tosca- era la sola ricetta non bolognese ammessa in tavola. Mio nonno amava il Regno Unito perché in fondo amava l’Impero e poi aveva rifatto la casa danneggiata dai bombardamenti vendendo le colonie inglesi.

Via Guerrazzi 21

Non c’è posto più fantasmatico di Via Guerrazzi 21.

Ho vissuto ventisette anni fra il primo e secondo piano in tre appartamenti di questo palazzo. Sono venuto qui nel 1974. Mettendo insieme tantissimi momenti direi che alla fine ho passato qualche settimana della mia vita a guardare il giardino interno, le palme a volte con la neve, i fiori del Calicanto e quelli della Magnolia sempreverde.

Via Guerrazzi 21, insieme alla casa di Pavana, è il luogo dove si sono consumate tutte le faccende della mia famiglia, una grande opera letteraria, dove sono stato un personaggio centrale; in fondo con me finisce tutta la storia. Figlio unico e da dieci anni tutore, quasi a difendere e custodire poeticamente e legalmente tutta questa roba.

Roba perché quello che rimane sono mobili, immobili, oggetti ed immagini di una vicenda infinita. All’ultimo piano delle scale ripide e buie, ora tinteggiate da un colore da Soprintendenza, non mi avventuravo mai perché abitava una strana persona, elegante e distinta, sempre con gli occhiali scuri anche se era buio; il Signor B. era invertito come ammoniva mia nonna Tosca. Nell’altro appartamento abitavano le Signorine S. due sorelle anziane quasi invisibili di Palermo che contribuivano al silenzio e all’idea che l’eccezione confermava la regola: in centro a Bologna ci abitavano i bolognesi.

Il primo grande appartamento aveva i pianciti con la veneziana e i soffitti altissimi, uno era affrescato e mio padre aveva messo due faretti colorati uno giallo e uno blu su un ripiano sopra lo stipite della porta, a smalto lucido avorio, per dare un effetto scenografico. Una volta mia madre fece un pranzo per cinque dei mie compagni della scuola media, anche se non ne capii mai il motivo. Da bere c’era spremuta fresca servita in una brocca-thermos con l’interno in vetro e l’esterno in sughero, lavorata e argentata.

Prima di versare mia madre mescolò per un’ultima volta e il vetro scoppiò, un vetro quasi specchio, marezzato con riflessi ottone. Una volta il nonno Carlo, marito di Tosca, mi rimproverò perchè stavo mescolando il tè in senso antiorario.

Non si mescola al contrario! mi riprese.

Tutto aveva un verso e un posto per lui, i piloni del mondo si reggevano con la precisa applicazione delle giuste regole fra cui mescolare in senso orario. Regole chiare di differenti provenienza: buone maniere, buon gusto, superstizione, Civiltà Cattolica e usanze borghesi. Restai sempre col dubbio che mia madre quella volta mescolò in senso contrario, in modo invertito.

Il Manifesto

Il manifesto del 2016 dell’Associazione tra I familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 è praticamente uguale agli ultimi 33 manifesti degli ultimi 33 anni. Nella frase posizionata in basso, la sola cosa diversa ad ogni anniversario, recita: Il paese deve sapere chi tramite Licio Gelli fu tanto determinato contro la democrazia da finanziare una strage di 85 morti e 200 feriti.

La parte superiore del manifesto è sempre la stessa, c’è la data e un titolo: Strage fascista alla stazione di Bologna, con 85 morti e 200 feriti in colore rosso. L’aggettivo fascista c’è dal 1994. La foto centrale è invece la medesima da 34 anni: la lapide della Stazione, quella interna con la parete lacerata a destra; i lati sono neri e sotto c’è il buco della bomba sul pavimento di mosaico con balaustra di acciaio a protezione. In basso all’angolo sinistra appare l’ultima parte di una panca, quelle che si usavano dagli anni Sessanta, composta da sedie e se ne vedono tre. Un’immagine per nulla cercata, nè studiata, presa al volo, amatoriale, con la luce non uniforme e con ombre che disturbano il soggetto. Il fondo del manifesto è bianco e tutto l’insieme ricorda una copertina di un libro Einaudi. Nel complesso è un manifesto vetusto, annoso, con un’immagine spigolosa, a tratti respingente, con testi duri e un linguaggio datato. E’ un manifesto con nessuna attenzione alla comunicazione; si vede subito dalla seconda riga: in Italia l’accusa di fascismo irrita già la maggioranza del paese. Si può comunicare un fatto del genere in modo differente? Magari con creatività e stile per divulgare, trasmettere, diffondere e per non dimenticare? Come fare per dire di quella data, l’inizio degli anni Ottanta, in pieno anni di Piombo, coi tram col muso che sembravano un cappello di polizia, come il 37 che divenne un carro funebre, col suo rumore da guerra fredda? Anni fa qualcuno voleva che il Museo per la Memoria di Ustica si chiamasse Memorial; un nome che cercava di alleggerire la faccenda, un nome più moderno – la lingua inglese è sempre più moderna della nostra – che sapeva anche di linguaggio sportivo, forse per cercare di alleviare la pesantezza di una vicenda che divide ancora. Ma c’è qualcosa che può sollevare un DC-9 affondato in quasi quattromila metri di mare? Forse il ricordo, la maledetta memoria della bomba del 2 agosto 1980 – il mese delle vacanze – può essere rappresentata solo da una grafica spigolosa, raccontato da testi duri, quasi desueti e per nulla social, mal confezionati per oggi. O da una foto che svela un pavimento di mosaico severo, povero, ma non so perchè elegante, una foto venuta male, che prende per sbaglio una panca della sala d’aspetto, quelle rigide, di legno curvato e scomode, forse di seconda classe e che non sapevamo ancora che fosse design.

La più bella notte di mio padre

Ho vissuto con mio padre fino ai 6 anni, poi la malattia si è portata via la sua testa, anche se non ha mai avuto un raffreddore in vita sua. Sindrome delirante di tipo schizofrenico e schizofrenia paranoidea recita la perizia psichiatrica del tempo.

Come figlio, e da una decina d’anni come tutore, lo vado a trovare una volta ogni qualche mese. Manlio Favelli, che si definisce poeta, nonostante i farmaci – avrà preso neurolettici per più di cinquant’anni: pasticche, capsule, pillole in tutto più di un quintale di roba- si regge ancora in piedi e a volte mi racconta ricordi, senza capo nè coda, immagini sparse, storielle vissute e interi pezzi di vita, fra Firenze e Bologna. Ci fu un periodo, verso la fine degli anni 70, che era all’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere, ma non si sa se per buona condotta o per furbizia riusciva a passare la notte fuori o almeno così mi raccontava. Con pochi soldi, preferiva passare le giornate in giro, era ferroviere e saliva e scendeva su tutti i treni, come uno senza fissa dimora. Quando ero ragazzo una volta lo incontrai in via Indipendenza quasi di fronte alla scala del Parco della Montagnola, aveva la barba lunga e il borsello di pelle, come usava allora. Tempo fa gli chiesi se quella volta mi avesse riconosciuto. Il problema del sonno e del dormire lo ha sempre accompagnato e anche se si sentiva sempre stanco una volta mi disse che bella invenzione il letto! Ma la sua notte più felice la trascorse sull’erba. Anni fa mi raccontò quella spensierata esperienza che fu d’estate alla Stazione di Bologna. Faceva molto caldo e si bevve d’un fiato una bottiglia di Amaro Medicinale Giuliani allungato con l’acqua (mio padre non ha mai bevuto alcolici e aveva una passione per tutti i medicinali). Si lavò, in mutande, con grande sollievo, in una delle fontanelle e si addormentò sul prato che molto probabilmente era la grande aiuola di Piazza delle Medaglie d’Oro. Ricordo bene ancora il suo sorriso a raccontare questo episodio libero e beato senza tempo e senza regole. Non gli sembrava vero di avere dormito così felice dopo una bagno alla fontana e tanta gente simpatica attorno.

Una Quarta Veduta

Forse, dopo il Terzo Paesaggio teorizzato da Gilles Clément, si potrebbe ipotizzare un’altra meta-zona, una Quarta Veduta. La Quarta Veduta sarebbe un luogo artificiale dimenticato del suo significato, tralasciato, non più notato anche se ancora presente e integro. Non ho altri termini per chiamare così l’opera non abbandonata, ma credo inosservata – il contesto è proprio decisivo – della Fontana di Quinto Ghermandi che è davanti al padiglione delle Nuove Patologie del Policlinico Sant’Orsola.

Il complesso di bronzo è interessante perché riprende la grande tradizione delle fontane, oggi praticamente scomparsa; le due vasche in cemento, dentro una grande aiuola, accolgono due gruppi in metallo che hanno a che fare, con qualche distanza, con piante e steli vegetali. Due gruppi di foglie enormi, quasi prestoriche, che ricordano la Gunnera e i padiglioni auricolari degli elefanti, sono viscidi e bagnati dall’acqua che zampilla, insieme a certe canne un po’ midollino un po’ d’organo che ci dicono di una Natura molto moderna e che in quel tempo il verde era solo un colore. Dischi, pali, tubi sono opposti a quello che allora era la Natura e il Naturale. L’invaso grigio di calcestruzzo forma più una pozza d’industria che una vasca coi pesci rossi di un giardino all’italiana. C’è qualcosa di assoluto, da epoca post atomica, in questa Fontana di cemento nudo con corpi freddi e forme ombrose. Attorno alla grande aiuola passeggiano i malati, passano i parenti e, a marcia ridotta, vanno e vengono le ambulanze. Una grande attrazione, che forse Ghermandi non aveva previsto, sono le decine di tartarughe, che rafforzano un’idea di preistoria e di un superfuturo: i rettili – i film e i libri ci hanno abituato così – sono quelli che c’erano e che rimarranno un domani. Chissà se l’autore abbia progettato l’opera tenendo conto del contesto, dell’ospedale o proprio del padiglione delle Nuove Patologie, ma il quadro complessivo, a vedere bene, è di grande intensità.

Mesi fa è stata ricoverata mia madre proprio in quel padiglione; c’era poca speranza e l’operazione non era semplice. Sono entrato un venerdì di fine marzo costeggiando l’aiuola e la Fontana. Era una giornata di sole e le tartarughe nuotavano felici. Mia madre non ce l’ha fatta e al reparto rianimazione – funzionale, organizzato e moderno – un luogo tanto artificiale da sembrare astratto, l’ho vista, l’ultima volta, addormentata.

Davanti alla Fontana ho provato un senso di conforto. Era immobile come sempre, lì, a sfidare il tempo e a testimoniare che l’Arte è diversa dalla Terra, dalla Natura e dalle sue leggi inique, severe ed eterne. È lì a dirci che l’Arte è finzione, che sta su un piano differente, è concetto e utopia. È artificio e astrazione, proprio come l’idea del reparto del padiglione delle Nuove Patologie.

Vari abissi

Quando nel 2006 la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino mi disse che il tema del progetto personale per il quale sarei stato invitato a partecipare a una mostra per l’anno successivo, sarebbe stato l’ambiente, e il nome della mostra Ambient Tour, non la presi benissimo. Con l’ambiente inteso come questione verde non c’entravo nulla e l’ecologia mi ha sempre annoiato; se sono stato uno dei primi a raccogliere la carta per la raccolta differenziata, è perché la separazione dei materiali in diverse categorie, il loro impacchettamento e la conseguente pratica per lo smaltimento mi hanno sempre dato un senso di efficienza, organizzazione e un piacere che ha a che fare con un’idea di archivio che ho sempre indagato: si mette a posto sia perché c’è sempre disordine, sia perché si cerca sempre un nuovo ordine delle cose (e l’artista in fondo non fa questo?). Ho sempre pensato alla Natura come una gran brutta cosa e sono sempre stato consapevole che la cultura da cui provengo, l’amato Occidente, abbia certo perpetrato un grande scempio e dei crimini orribili, anche se difficilmente sarebbe stato possibile fare diversamente. Da post-ebraico-cristiano sono comunque soddisfatto di questo lavoro, anche se c’è un lato molto sporco e con parecchio sangue versato. Certo è che se abbiamo sconfitto molte malattie e neutralizzato batteri, virus e organismi complici, poi diventa difficile essere attenti ad altri essere viventi importanti per l’equilibrio dell’ecosistema. Voglio dire che quando si ha in poppa il vento del …siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare… per parecchi secoli, insieme a progressi e lumi, poi diventa arduo, di colpo, cambiare gioco. Credo, grosso modo, che l’arte sia in estrema opposizione alla Natura –non ho mai compreso la Land Art-; alla fine è per la grande civiltà romana che abbiamo iniziato a distruggere tutto. Per la mostra Ambient Tour mi rimboccai le maniche e pensai all’ambiente di immagini del mio habitat psicologico che evocò subito il mare vissuto e pensato come uno dei peggiori luoghi. Il mare blu, blu scuro, scuro-scuro, quasi nero, gli abissi profondi che solo a pensarli stordiscono. Già da bambino non riuscivo a tenere aperto un libro sugli animali con una grande balena nel mare, mi dava le vertigini, era di una grandezza anormale, mi ricordava le cose che stavano sotto, le profondità abitate da mostri marini e che forse erano già inquinate da fantasmi familiari. A ben pensarci i miei contatti con la Natura sono stati sempre a tinte ambigue e non semplici. Ricordo bene a vent’anni feci un lungo viaggio a Cylon e poi alle isole Maldive, su barche di pescatori in atolli paradisiaci da Robinson Crusoe con un mare da Muratti Time. Eppure sulle spiagge dolci e bianche, dove i colori erano più morbidi della spiaggia e l’acqua chiara e compiacente, c’era, nonostante tutto, qualcosa di sinistro, aleggiava qualcosa di negativo e di desolazione. Era sua maestà la Natura in tutta la sua silenziosa sovranità. Passeggiavo con l’acqua a mezza gamba fino alla fine dell’atollo, poco più avanti il celeste chiaro tendeva all’azzurrino per poi virare al blu, sempre più blu. Rimanevo inebetito a contemplare tale scenario talmente magnifico da sembrare irreale, finto e infine inquietante. Era un blu scuro che presentava l’inizio del baratro, dell’abisso. Era una Natura muta, sorda, impassibile che avrebbe permesso a fratello mare di inghiottirti dolcemente fra flutti sinuosi e acque fresche nel suo silenzio stordente che giocava solo con qualche fruscio del vento e delle foglie di palma in un luogo di infiniti. Una situazione piacevolmente subdola, una sensazione ingannevole.

Cercando più indietro affiorò un’altra immagine (1),

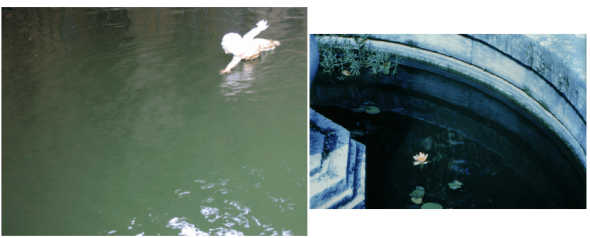

quella del 29 giugno 1980, che vidi su Il Resto del Carlino che leggevano i mie nonni in vacanza, sull’Appennino Pistoiese. Avevo 13 anni e nella casa di Pavana ci andavamo ogni anno per tre mesi. La scuola finiva i primi di giugno e iniziava il primo ottobre. La casa di Pavana, un villino dei primi del 900, rappresenta una specie di soffitta psicologica. Isolata dal giardino intorno e dai suoi 12 tigli, è una casa sempre uguale, con le stesse cose da sempre che ricordano momenti che solo a Pavana riprendono a scorrere ogni volta nella mia mente. Tempo fa iniziai a scrivere su quella casa e iniziai con questa frase: i ragni urlavano nelle siepi. Erano le siepi di bosso verde scuro una volta modellate con cura e ora quasi abbandonate. L’immagine sulla prima pagina del Carlino era una foto in bianco e nero (allora i giornali non stampavano a colori) con un manichino bianco –ma era uno dei primi cadaveri affiorati- e il mare nero come il fondo di un pozzo, un rettangolo di abisso anonimo come è anonima la Natura che rende tutto anonimo e fa scorrere tutto senza pietà e ricordo. E’ come se questa foto avesse reagito con l’ambiente domestico e le vicende familiari, ammantandosi di varie immagini che poi rilasciano, nel tempo, a poco a poco, una scia di flash che, non si sa quando e come, ogni tanto mi si accendono ed emergono per un contatto casuale fra luoghi, visioni, ricordi, rumori…

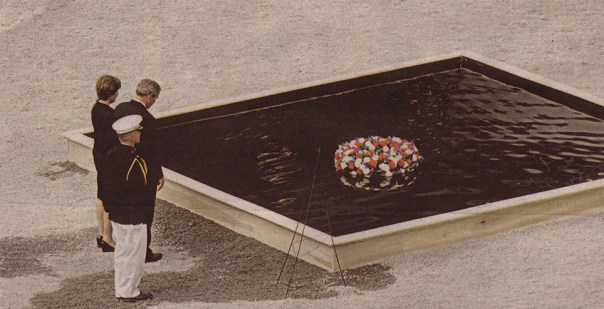

C’è una forte analogia fra la figura della immensa balena che non stava nelle pagine del libro e l’aereo: entrambi sono sproporzionati, di una grandezza non percepibile, di una scala che mi ottunde; la loro mole allaga i miei sensi. Quando sto per salire su un jet dalla scaletta, sento lo stesso turbamento di quando ero bambino davanti al libro-problema. L’enorme pancia bianca e i suoi folli criteri, quasi captassi un collasso improvviso su di me, mi disturbano. Il ventre quasi epidermico e organico è mostruoso, forse ha tutte le budella dentro. La faccenda della Strage di Ustica è così diversa dalle altre: un aereo che incontra il mare è spaventoso e lo è ancora di più se la carcassa viene ricostruita ed esposta. Ed è stata un’altra foto (2),

sempre su un giornale, questa volta americano, quella della cerimonia commemorativa del 5° anniversario dell’11 Settembre 2011. Ero a New York e per la strada vidi vari quotidiani con un rettangolo nero. Era una vasca non tanto grande col fondo nero e l’acqua nera anche se la foto era a colori. Un pezzo di abisso dove il Presidente Bush con sua moglie e un militare in uniforme stanno in raccoglimento. Sono tutti e tre su un terreno ghiaioso, è il fondo di Ground Zero oramai ripulito dal crollo delle Torri Gemelle, è il punto dove sorgerà il monumento all’11 Settembre. L’America ha scelto di ripartire da un buco nero, da una vasca oscura di pochi metri quadrati. La breve cerimonia prevedeva di adagiare sul piccolo abisso una corona di fiori che galleggerà senza dimora come se fosse in mare aperto. In uno dei luoghi più artificiali del pianeta, più urbanizzati, più moderni, si cerca un’idea di un nulla nero, un pezzo di mare senza vita scuro, si cerca di ricostruire un luogo oscuro e anonimo dove possa galleggiare senza fine un corona di fiori con l’idea che un giorno marciranno in bocca ai pesci. Le cose che emergono dal mare hanno un non so che di artificiale, di immaginario (3,4,5).

Dopo che vidi la foto del pozzo nero, cercai di ricomporre qualche parte delle tante immagini che aveva generato: mi apparvero vasche, giardini (6,7),

orti botanici, fontane, il mare nel cassetto, acquari, tutto quello che avevo visitato con mia madre nei nostri infiniti viaggi, tutto ciò che avevo notato da bambino e che era tutto quello che avevamo escogitato nella nostra storia di questa parte di mondo nell’infinita lotta per cercare di avere la meglio sulla Natura. L’opera che presentai si chiamava Giardino d’Inverno (8,9)

e consisteva in una vasca composta da tre vasche da bagno tagliate, risaldate e impermeabilizzate e poggiate su una specie di struttura con un delizioso gioco di ringhiere assemblate in ferro battuto. La piccola piscina nera era sollevata da quattro angoli verdi, dei vasi di aspidistre, una della piante che amo di più. Sono piante ornamentali (che concetto sublime, le piante che esitono solo per ornare!) con lunghe foglie scure, che rifuggono la luce e prediligono gli interni bui, di case e vecchi palazzi. Le aspidistre, come le ortensie, sono antiche, desuete ed amano l’ombra; sono gli ornamenti delle case psicologiche, delle istituzioni di un periodo della mia vita, dove gli usi della religione s’impastano con le faccende mondane, di famiglia, insieme alle angosce e ai capricci della borghesia. Mia nonna Tosca è stata un’eccellente intreprete per 99 anni di questo mondo dove ogni cosa aveva un suo posto preciso e dove si doveva sapere, fin da subito, le regole per starci.

Le due vasche nere del 9/11 Memorial (10,11) sono un abisso otturato che ricorda il luogo sacro dove sorgevano le Twin Towers con un vuoto artefatto, unica fontana dove l’acqua non zampilla ma s’inabissa, una cascata censurata dentro una voragine nera, levigata dalla pulizia del gusto minimal. Questi buchi sono diventati l’origine degli Stati Uniti e i due grattacieli i piloni immaginari che sostenevano il cosmo del paese.

Tutto gira, come un gorgo… il mare nero, il DC 9 dell’Itavia, l’aereo –la più grande macchina-artificio pieno di snack e salviette profumate- che viene giù e s’inabissa in una zona limite per i radar di allora, nel cuore del Tirreno, in uno dei punti più profondi, i manichini che galleggiano, come le corone di fiori nelle vasche nere che ricordano le Torri Gemelle, distrutte sempre dagli aerei –coi loro ventri lucidi- che entrano puliti e chirurgici, per poi espoldere in uno sfondo di cielo azzurro-azzurro come il mare delle Maldive. E’ una catena di flash che si accende ogni volta e che mi porta a quella balena delle vertigini, che il mio sguardo non poteva sostenere.

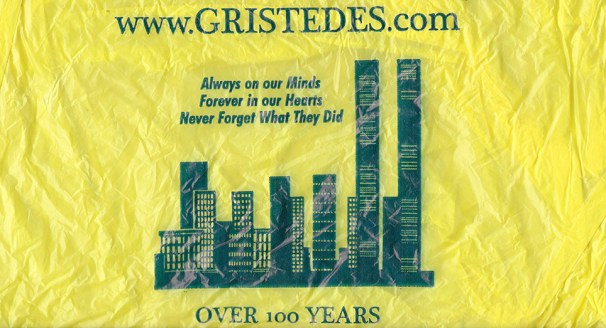

Anche in un sacchetto di una popolare catena di supermercati (12) stampato su plastica, -di quella che soffoca i pesci- con un inchiostro bluastro c’è una specie di poesia-preghiera che dice che le Torri sono nella nostra mente e nei nostri cuori, insieme ai nostri abissi.

Note: 1 - Foto ANSA del 29 giugno1980 apparsa su Il Resto del Carlino 2 - Giardino d’Inverno, ritaglio di giornale con cornice, 25x41 cm., 2007 3 - Souvenir, foto, Dario Lasagni 4 - Souvenir I, mobili tagliati e ricomposti, 90x126x58 cm., 2007 5 - Le foto esposte 6 - Abissi, foto, 2006 7 - Giardino d’Inverno, foto, 2006 8 - Giardino d’Inverno, materiali vari, 70x230x160 cm., 2007 9 - Giardino d’Inverno, particolare 10 - 9/11 Memorial, New York, foto, 2015 11 - 9/11 Memorial, New York, foto, 2015 12 - Always, Forever, foto, 2015

Lo strappo del velo

Quello che non convince di Blu, di molta Street Art -Bansky compreso- e di tutta l’Arte che vuole essere Pubblica è che cercano una relazione con quello che avviene oggi e con quello che vuole idealmente -e a parole- la società. La loro poetica cerca sempre un qualcosa di reale, di attuale. L’opera di Blu, proprio come la saga-battaglia finale all’XM24, è popolare e usa un linguaggio immediato ed efficace per portarci nel grande conflitto del Bene contro il Male, della Giustizia contro l’Iniquità che soprende il passante nell’anonima periferia spesso abbandonata. L’arte così si posa su un muro scrostato o su un edificio emarginato e dialoga con la gente (anche se ci ha messo un po’ a capirla, come dice il presidente del quartiere Navile) che vede meglio attraverso le grandi pennellate della Street. Blu è popolare perché la sua arte è popolare, perché è nella strada, fuori dai palazzi e musei, e il suo significato, per sommi capi, è condiviso.

Blu non è l’artista snob, concettuale e complicato, ma un Robin Hood anonimo che dà voce a chi non ce l’ha. Senza firma e senza autore, la pittura diventa di tutti in un luogo che prima era di nessuno. Opera data che si fonde nella città attraverso l’intonaco marcio. Il gesto di Blu -e del suo popolo- più di cancellare è un resettare e appare subito molto interessante. In un mondo dell’arte dove l’interesse è perennemente vago e disattento, scandito solo da preview e vernissage, il gesto estremo diventa insopportabile ai più che non contemplano nessuno strappo. Tranne quello che porta i murales al museo. Ma questa revoca-azzeramento non è altro che lo strappo del velo del tempio, che impedisce di vedere la condizione e la contraddizione dell’artista lacerato.

L’arte è per natura esclusiva ed elitaria e chi la vuole popolare e accessibile sbattte contro un muro più grande di lui, che stavolta non può dipingere.

In una Repubblica fondata sul lavoro, chi annulla e annienta non ha scampo, nemmeno se è un gesto d’arte, nemmeno se è disperato, nemmeno se il gesto è rivolto alla sua stessa opera. Con una pletora di pareri chirurgici si è discusso di legalità, di diritti, di possesso e di proprietà di queste opere. Sull’eredità pare ci siano ancora dei dubbi.

Blu è un martire che non fa vittime, accusato da una comunità distratta e conformista, preoccupata solo della perdita di quello che non sarebbe mai stata capace nemmeno di immaginare, ma che pretende di possedere. Blu è un cristo senza croce, chiamato in causa da un’istituzione che con tutti i nobili propositi possibili non fa altro che trasformare i suoi slanci spontanei, impegnati e destinati ad un composto e consapevole oblio, in quadri con le attaccaglie e con i contratti di assicurazione. E’ di un designer, Enzo Mari, una definizione che da tempo rimugino quando sono davanti a un muro: la creazione è un atto di guerra, non un armistizio con la realtà.

La panchina social

Nella targa posizionata a lato della scultura in bronzo che ritrae Lucio Dalla seduto su una panchina con un sacchetto di patatine o pop corn, i visitatori possono leggere: “Autore Susinni Carmine (Focus in Art). Opera del nuovo ciclo arte interattiva in cornice virtuale. Titolo: All’amico Lucio- Anno 2014. Opera popolare contemporanea concepita per stimolare lo spettatore a interagire da protagonista con foto o selfie nella concettuale cornice del teatro virtuale dei social”.

La lunga didascalia è tratta dal folcloristico sito web dell’autore che cerca di spiegare l’opera; la presenza di Vittorio Sgarbi – ritratto sia con l’artista sia con la scultura- certifica in qualche modo che siamo davanti a qualcosa che ha a che fare con l’arte.

Susinni Carmine punta alla veromiglianza che è così estrema che diventa quasi più reale di un ritratto del museo delle cere, quasi più vera del musicista stesso.

Una super-realtà quasi imbarazzante e disarmante che sembra non toccare la gaiezza del passante che cerca la foto ricordo con lo smartphone. Molti posano con la cera di bronzo mimando di pescare dal sacchetto della statuta di Lucio che ormai è diventato uno di noi. L’atteggiamento rilassato della scultura che offre qualche patatina seduce i passanti che giocano a cadere adescati sulla panchina.

C’è qualcosa di strano in questo complesso. In fondo c’è un gusto disinvolto, disinibito, quasi sfacciato, sicuramente un punto di vista post-moderno, un gusto popolare (ce lo conferma Susinni) dannatamente televisivo -non si sa se da prima serata o da Cappello sulle 23- dove, molto probabilmente, il sacchetto pop corn-patatina e il portale-cornice sono la chiave di volta del tutto. Chi posa accanto alla statua-amica mima un dialogo, fa uno sketch, uno spettacolino su una panchina -più da aereoporto che da zona pedonale- in un clima à la page, da set, e mentre la cornice inquadra la scena, Lucio è ancora fra noi. A ben vedere viso e sguardo diventano piano piano ingombranti, inquietanti, quasi morbosi, perchè morboso è l’atteggiamento della massa verso la star.

Il bronzo anzichè dare una natura solenne e composta diventa carne espressiva, quasi siliconica, come la maschera di Padre-San Pio che copre la faccia della mummia allo stesso modo di quelle di Mao e di Lenin. All’inaugurazione festaiola in Piazza dei Celestini di giorni fa, fra i selfie, il toccare di rito alla figura-simulacro e le foto ricordo sulla panchina, liturgie che tentano di risolvere la perdita con il ritrovarsi insieme, alcuni parlano alla statua come se potesse rispondere, come si faceva una volta allo zoo.

Nella spensierata processione Andrea Mingardi ha un momento di imbarazzo con la figura e fra il timore e l’impaccio, quasi a prenderne le distanze, gli scappa un fa una certa impressione! Ma è giusto un attimo, tutto scorre e arriva il turno di Paolo Mengoli con la sciarpa del Bologna.

L’arte alla carta

Testo proposto alla redazione cultura di Repubblica (ed. Bologna) e non pubblicato.

Dopo il grande successo di pubblico, la scultura in bronzo con Lucio Dalla, compresa di cornice e totem con didascalia, ha inaugurato un inedito dibattito sulla scultura e sull’arte celebrativa a tema, proprio quella che Arturo Martini definiva lingua morta.

Come una reliquia di una società tradizionale, così la panchina social raccoglie insieme gente normale e famosa che le conferisce uno status taumaturgo. Ma oltre all’opera di bronzo osannata da chi ama l’arte finchè ci si siede sopra ed è partecipata, c’è ora un altro posto dove sedersi in gloria e poco distante da quella del cantautore: è nell’ultima sala della mostra di Edward Hopper a Palazzo Fava, ed è a pagamento.

Anche il più distratto dei visitatori dell’esposizione percepirà il senso di sospensione e solitudine delle opere dell’artista americano, una dimensione quasi privata; tutto sembra psicologico, introspettivo e anche nella generale introduzione della mostra nel sito web si legge dell’autore come uomo schivo e taciturno. Fino a che non ci si imbatte nell’ultima sala per un gran finale che trasforma un’opera del solitario artista in un facile prodotto da provare, come in uno scaffale del supermercato. Il quadro scelto come immagine della retrospettiva, Second Story Sunlight, quello forse più hopperiano e americano, con due donne sul balconcino di una casa, è riprodotto con una proiezione su un muro. Per uno strano marchingegno il visitatore disinvolto può diventare parte del quadro stesso sostituendosi alla donna seduta sulla sedia. Ognuno diventa soggetto e autore insieme. In particolare la donna anziana potrebbe avere a che fare con la moglie che viene usata spesso come soggetto, vera è propria ossessione di Hopper e questo particolare, per nulla di secondo piano, sottolinea ancora più la complicata natura del rapporto col genere umano del pittore, quasi a dirci che forse è proprio l’opera, e solo lei, a dare voce a quello che non può fare l’artista nelle relazioni della vita. L’immagine dipinta è così barattata per lo sfizio del visitatore che entra nella tela, e svilita dalla pratica più banale e indotta dell’ultimo decennio: il selfie. Il neo autore-usurpatore si porterà via in qualche modo il suo ritratto che storpia il dipinto originale in nome di un comunismo artistico con biglietto a pagamento. Tutto ciò sarebbe stato impossibile se l’artista fosse vivente, semplicemente perchè nessun autore degno di questo nome permetterebbe un’operazione del genere su una sua opera. Tale intrattenimento ha un approccio al quadro casual e volgare inteso proprio come si legge sulla Treccani: del volgo, degli strati socialmente, culturalmente ed economicamente inferiori della popolazione, anche se questa trovata non è nata dalla gente, ma pensata da chi crede che l’arte sia un po’ pesante e vada ravvivata con qualche coup de théâtre a tinte personalizzate. Non so se ci sia un quadro nella nostra storia occidentale che abbia un titolo più complesso e raffinato, ma oggi, hanno deciso, che La luce del secondo piano è forse troppo noiosa per vederla e basta.

La Street Art climatizzata

Ogni azione di Street Art si relaziona al muro che non è un semplice supporto, ma partecipa a un contesto e a un territorio dove il soggetto è pensato ed eseguito per vivere in quello scenario che per sua natura gli appartiene. I muri parlano perchè hanno una storia e le figure si relazionano a questo immaginario. Un murale vive dell’identità del luogo e molto spesso il murale è la domanda -o la risposta- proprio ad una precisa situazione della sua memoria storica. Un’operazione fatta per esistere nella metropoli alle intemperie – e quindi un giorno svanire – se asportata, anzi strappata, diventa inevitabilmente un’altra cosa. Diventa un oggetto snaturato che sarà artificialmente collocato in un luogo climatizzato (poco importa che sia un museo o un salotto).

La raffinata e soprendente tecnica dello strappo divelle il murale come un foglio e lo fissa su tela; ne fa quindi un quadro e nel cambiare il supporto ne tradisce il significato. Si comprime così uno degli ultimi processi-rituali della nostra epoca in un reperto-testimonianza che diventa, a contatto con il faretto che lo illuminerà, un falso artefatto.

Si pretende un’opera che non nasce come tale, si trasforma un processo con un telaio con l’attaccaglia, si tramuta una visione in un bene da museo a servizio della società con cui la Street Art non vuole avere nulla a che fare.

Tutti i sostenitori di questo progetto, fra l’altro, riportano modelli evidentemente per loro ancora validi (il Partenone al British Museum, l’Obelisco di Axum e l’Altare di Pergamo a Berlino) che non sono certo esempi edificanti, ma storie di dominio e di predazione di un lontano e scomodo passato. L’artista di strada ha un punto di vista diverso, la sua è una scelta consapevole di un campo che ha poco a che fare col sistema dell’Arte, è una scelta di rottura, dove la strada, territorio di conflitti e cambiamenti, non ha mai avuto uno sfondo bianco. La Street Art è antagonista all’Arte.

Qualcuno tira dentro Pinturicchio e Botticelli, insomma si è fatto sempre così sembra dire, ma oltre ad essere diversi i tempi e i contesti, sono soprattutto i fini molto differenti, semplicemente perchè la Street Art non si pone in linea di continuità con l’Arte. Ed è quello che in sostanza dice Dado uno street artist che parla da street artist e subito puntualizza, tanto per essere chiari, che dopo l’esperienza di Frontier, il progetto di Street Art promosso dal Comune di Bologna, molti artisti di strada a Bologna non ci mettono più piede perchè la Street con l’istituzione non ci va tanto d’accordo. Che una fondazione bancaria, che per sua natura vede l’opera come un valore materiale e da collezione, stia creando una collezione -senza acquistarla- approfittando della grande confusione che regna attorno ai concetti di autore, proprietà, opera, legalità e conservazione è un forte segno dei tempi. Ai non-autori, ultimi guerrieri indomiti con i loro suoni di vernice variopinta, si manifesta un destino tragico e imminente che ne mina l’esistenza. Come un nuovo virus, come una nuova malattia in un organismo senza anticorpi, lo strappo pianificato celebra definitivamente il funerale della Street.